Cualquier mirada sumaría a la Venezuela de 1830 nos revela un cuadro difícil. Luego de una sangrienta conflagración cualquier balance debe ser negativo. Si bien se ganó el bien más preciado, la Independencia, como confesara ruborizado el mismo Libertador, el panorama final era desolador. La economía y la sociedad, la política y la cultura, estaban constreñidas al expediente de la guerra que marcaba el carácter de un país independiente, primero de España y ahora disuelto del empeño grancolombiano.

Como ha de suponerse la historia no tiene rupturas inmediatas. Rencillas y ambiciones se alzaban en Venezuela, nación en la cual la moción gobernante pretendía -y muy estérilmente- borrar la grandeza de la huella bolivariana.

Luego de la Independencia, se levantaba un ensayo político y económico que desde la Constitución Nacional de 1830, marcaba un carácter oligárquico y excluyente. Se acentuaba una república de propietarios con la particularidad que los gobernantes no serían más los conocidos mantuanos de antes, sino una mezcla de exoficiales de nuestra guerra magna con exrealistas y antibolivarianos, devenidos en nuevos amos de la tierra, en connivencia con los agentes del capital extranjero que comenzaba a entrar a Venezuela de las manos de las casas comerciales, ubicadas en los principales puertos de la geografía nacional.

Las Nuevas Oligarquías

Se erigían nuevas oligarquías veladoras de sus intereses de clase en detrimento de obreros, trabajadores domésticos, campesinos en la semifeudalidad, valga el término, y contra los esclavizados. Esto no se debe de perder de vista para desenredar el acontecimiento que ahora nos convoca.

La Venezuela de 1830 era un laboratorio social, económico y étnico de contradicciones difícilmente superables. Hablamos de anhelos disímiles encarnados en grupos y sectores que pulsaban por acaparar el poder, para imponer sus reglas y fracciones. Hombres de fuerzas, fundadores de nuestras repúblicas, se sentía los auténticos herederos de lo naciente, por sus valientes actuaciones contra los colonialistas españoles; muchas veces estos militares disputaban los intereses de intelectuales y civiles que se presentaban como los anónimos salvadores de la patria una vez terminada la guerra de emancipación.

En el paso inicial, en la tentativa de edificar un modelo republicano independiente, el hegemón de turno era José Antonio Páez, hombre clave en el desconocimiento del Libertador en Venezuela, sobre todo después de 1826.

En su la Primera Magistratura, que va de 1830 a 1834, Páez había podido concretar la suscripción Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Francia. También había decretado la libertad de cultos; además de solicitar un préstamo, empréstito se le llamaba en esa época, de 40.000 pesos, para que “las fuerzas vivas”, empeñadas en modernizar el país -modernizar, otra palabra muy utilizada en la jerga política de la hora– llevara a cabo una obra de envergadura: el primer camino carretero planificado para entonces. No obstante, la medida más trascendente de su quinquenio fue la polémica Ley de Libertad de Contratos, tenida como una norma que solo favorecía a la nueva burguesía en detrimento de terratenientes y hacendados, a despecho del entendimiento de clase de la oligarquía, y pese a la relativa prosperidad que iba asomándose en el país, con una balanza comercial favorable en el tesoro público.

Para 1835 se daba una eclosión de personalidades que acumularon méritos exponiendo sus vidas en nuestros combates fundacionales. Jefes militares -de distintas regiones y fracciones- que se sentía llamados a conducir los destinos de país; hablamos de una generación de jóvenes, muy activos y deseosos, cuyas vidas habían sido la guerra y que ahora ambicionaban hacerse con el poder de una nación en prometedora recuperación después de dos décadas de mortandad.

Pero estos hombres de charreteras eran visto con mucha reserva por intelectuales y propietarios civiles, que tampoco escondían sus propósitos de ponerse al frente de la Administración Pública apenas estrenada.

Lucha entre Civiles y Militares

Así, con sus matices y complejidades, la lucha evidente entre civiles y militares -lucha no exclusiva, por cierto, de esos años, sino de mucho antes- comenzaba a tomar fuerza subterráneamente en la década que describimos.

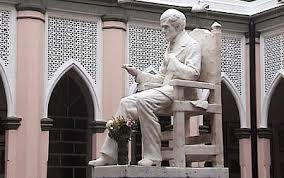

De esta manera, con la venia de José Antonio Páez, -quien todavía no manejaba el poder omnímodo como lo manejaría más tarde-, el poder civil abanderaba la figura de un distinguido médico, que para sus consideraciones podía suceder en la Primera Magistratura al caudillo llanero, ese connotado intelectual era José María Vargas. Claro, para ello, pensaban los civiles, había que sacar de la jugada a los candidatos militares Carlos Soublette y el mismísimo Santiago Mariño, siendo este último descartado desde el primer momento.

Sabía Vargas, quien no era un animal de la fauna política venezolana, lo que podía pasar. Hombre probo, de reconocidos lauros académicos y gran impulsor de la reforma universitaria con Simón Bolívar, en 1827, Vargas no le quitaba el sueño ser Presidente de la República. Sin embargo, con el caso del afamado galeno se puede aplicar la máxima del filósofo español José Ortega y Gasset: “yo soy yo y mis circunstancias”. A Vargas la llamada prensa capitalina con un significativo respaldo en otras localidades ajenas a Caracas, prácticamente lo empujaron a que se pusiera al frente de la cosa pública. Las circunstancias se impusieron al exrector. Pero Vargas, profundo conocedor de la condición humana, reiteraba el no tener las cualidades para ser muro de contención contra el sinnúmero de personalidades deseosas de la jefatura del Gobierno. Aunque no se llamaba a engaño de sus pocas fuerzas para detener la caterva de intereses, Vargas decía si a la investidura, ante el respaldo mayoritario de una elección decidida a segundo grado.

En este ambiente de gran consenso en su persona, José María Vargas derrotaba a Carlos Soublette en las elecciones presidenciales; se erigía así el científico guaireño como en el primer Presidente civil de la Venezuela independiente. De tal modo que José María Vargas era elegido en la Primera Magistratura en las elecciones de 1834, era ratificado por el Congreso el 6 de febrero de 1835, posesionándose tres días después de la silla presidencial. La derrota del héroe de la Independencia, el general Carlos Soublette, era más que simbólica para entender el enfrentamiento que se avecinaba: la Revolución de las Reformas.

Luego de una cortísima gestión, contra el gobierno de José María Vargas detonaba una sublevación en Maracaibo el 7 de junio de 1835. Si bien esta intentona acaudillada por el general Santiago Mariño no alcanzaba su objetivo, ya anunciaba la sublevación en otras partes del territorio nacional. Sobre todo en Caracas y Carabobo y también el en oriente del país.

En caso específico de Caracas, el levantamiento reventaría un mes más tarde. Las descripciones de los hechos revelan que Pedro Carujo, responsable del batallón Anzoátegui y el capitán Julián Castro, sometieron a casa por cárcel al presidente José María Vargas. Era el 8 de julio de 1835.

Por este acto de fuerza tanto José María Vargas, como su vicepresidente, Andrés Narvarte, eran despatriados a la Isla Saint Thomas (colonia antillana de Dinamarca). Ahora el general Santiago Mariño se convertía en cabeza visible y nuevo jefe de Estado. Pedro Carujo, actor principal de la acción insurreccional, se mantenía como jefe de tropas. A Mariño y Carujo se sumaban Diego Ibarra, Pedro Briceño Méndez, José Laurencio Silva, y Luis Perú de la Croix, entre otros, todos, como se puede evidenciar, integrantes de procerato nacional e internacional.

A horas de tomar el poder en Caracas, el 9 de julio de 1835, Pedro Briceño Méndez publicaba un Manifiesto en el cual se reprobaba la Carta Magna vigente como al grupo de leyes decretadas durante la presidencia del propio José Antonio Páez. Se hablaba de reformas de las normas vigentes en el momento, aquí radicaba en gran medida el nombre del movimiento.

Restablecimiento de Colombia

Los rebeldes reivindicaban en primer lugar el restablecimiento de Colombia, la grande, y exigían reformas políticas como la instauración del federalismo, el establecimiento del fuero militar, de la religión del Estado y la reivindicación del nombre del Libertador Simón Bolívar. Denunciaban, asimismo, la existencia de la “oligarquía” fortalecida por el comercio de importación y exportación.

En este enrarecido panorama José María Vargas había nombrado al general José Antonio Páez como Jefe de Operaciones del Ejército, con la misión de restaurar la institucionalidad. Partiendo de su fama militar y su gran popularidad, al recorrer Valencia, Maracay y La Victoria, el caudillo llanero movilizaría numerosos combatientes, sumando, inclusive, parte de los milicianos del general José Laurencio Silva, quienes habían sido enviados a la capital de la república para reducirlo. Ahora sería el caudillo decisor -con un respaldo de diez mil efectivos bajo su mando- quien saldría en defensa del civil, sometiendo a los alzados y llevando nuevamente a José María Vargas a la presidencia de la República.

José Antonio Páez arribaba a Caracas el 28 de julio de 1835. Los llamados reformistas habían evacuado la ciudad. Páez constituía un Consejo de Gobierno y encomendaba de la Presidencia al general José María Carreño, al mismo tiempo que remitía una comisión a Saint Thomas para transportar a José María Vargas y a Andrés Narvarte nuevamente a Venezuela.

Fecha importante en esta compleja trama fue el 20 de agosto de 1835, día en el cual José María Vargas recobraba la Presidencia de la República; mientras tanto los reformistas -la gran mayoría en proceso de negociación con Páez- se guarecían en el oriente del país con poca opción de triunfo, pese a las planificaciones de acciones de fuerza.

Antes de concluir el año José Antonio Páez indultaba a los más importantes cabecillas de la Revolución de las Reformas. Casi la totalidad de los alzados pararon las hostilidades, salvo una minoría de efectivos liderados por Blas Bruzual y Pedro Carujo, quienes tomaron la plaza de Puerto Cabello y declararon el lugar en estado de sitio. Al final ambos caudillos eran apresados, siendo el último de los nombrados, Pedro Carujo, muerto por la secuela de una herida infectada en la refriega. Por su lado Bruzual era encerrado, huyendo al poco tiempo hacia Colombia.

En suma, en el primer trimestre de 1836 ya los rebeldes reformistas estaban derrotados. Tras la capitulación de los sediciosos, el presidente José María Vargas opuesto a la mayoría del Congreso, desistía a la presidencia el 24 de abril de 1836. Argumentaba Vargas “problemas de salud”.

Revolución de las Reformas

Cualquier lectura de lo ocurrido entre el 7 de junio al 8 de julio de 1835, hecho llamado tradicionalmente como la Revolución de las Reformas, nos remite a la lucha de “el círculo de hierro de los fundadores de la patria”; donde sobresalieron personalidades tales como el Santiago Mariño y Pedro Carujo -dos acérrimos enemigos del Libertador-, acompañados, paradójicamente, con hombres fieles a Simón Bolívar -ejemplo de esto son Pedro Briceño Méndez, José Laurencio Silva, Luis Perú de la Croix, entre otros-; unidos, con una figura tan dubitativa como José Tadeo Monagas. Como es patente, hablamos de todo un grupo variado social, económica y regionalmente, un grupo heterogéneo política y militarmente, aun así, unido para la toma del poder y para echar por tierra el primer ensayo civilista de la República, ensayo al fin, siempre tutelado por el caudillo ahora conservador, José Antonio Páez.

Analizamos un movimiento con muchas aristas. En la Revolución de las Reformas hallamos el enfrentamiento de hacendados-terratenientes contra comerciantes-burgueses, también encontramos la lucha del militarismo contra el civilismo. Vistas en parte las cosas así, posiblemente, hemos dado con otra clave de nuestro pasado.

Por: Alexander Torres Iriarte

T: CNH/LRDS